近年来,无主灯设计凭借其简约高级的视觉效果和灵活的空间塑造能力,逐渐取代传统吊灯成为家居照明的主流选择。但与“一灯照亮全屋”的传统模式不同,无主灯设计需要通过多层次光源的科学组合,实现照明功能与空间美学的平衡。本文将从照明需求分析、光源类型选择、分区配置策略三个维度,系统拆解全屋无主灯照明的科学配置方法,帮助用户避开“为了无主灯而无主灯”的设计误区。

一、照明需求的底层逻辑:从“照亮”到“适配场景”

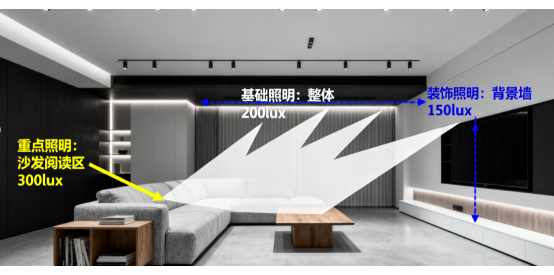

科学配置无主灯系统的核心,在于跳出“灯具数量堆砌”的思维,建立“场景化照明”的设计理念。根据《建筑照明设计标准》GB500342013,家居空间的照明需求可分为基础照明、重点照明、氛围照明三类,不同空间需通过三类光源的动态配比实现功能适配。

基础照明承担空间的整体亮度,确保活动区域的照度均匀性。例如客厅的基础照明需达到150300lux(勒克斯),而卧室作为休憩空间可降低至75150lux。这里需注意“照度均匀度”指标——即空间内最小照度与最大照度的比值应≥0.7,避免出现明暗不均的“光斑效应”。

重点照明用于突出空间中的核心区域,如墙面装饰、操作台、阅读角等,其照度通常为基础照明的35倍。以厨房为例,台面区域的重点照明需达到500lux以上,才能满足切菜、备餐时的精细视觉需求,此时可通过橱柜下安装LED灯带实现局部强光覆盖。

氛围照明则通过光影层次营造空间情绪,如走廊的地脚灯、卧室的床头壁灯等。这类光源的色温建议控制在2700K3000K的暖黄光,通过低照度(≤50lux)的间接照明(如墙面反射光)避免直射眩光,提升空间的温馨感。

二、光源类型选择:破解“参数迷宫”,选对灯具不踩坑

无主灯设计常用的光源包括射灯、筒灯、灯带、磁吸轨道灯等,各类灯具的光学特性差异直接影响照明效果。在选择时需重点关注光束角、色温、显色指数三个核心参数。

光束角决定光线的覆盖范围,窄光束角(15°24°)适合重点照明(如照射挂画),宽光束角(36°60°)适用于基础照明。例如客厅采用36°光束角的射灯均匀排布,可在天花形成直径1.21.5米的光斑,当灯具间距为光斑直径的0.8倍时,能实现无缝的基础照明覆盖。

色温选择需遵循“空间功能适配原则”:冷白光(5000K6500K)适合需要高度专注的区域(如书房、厨房),中性光(3500K4500K)适用于客厅等多功能空间,暖黄光(2700K3000K)则适用于卧室、餐厅等休憩区域。值得注意的是,同一空间内色温差异不宜超过500K,避免视觉上的色彩割裂感。

显色指数(Ra)反映光源还原物体真实颜色的能力,家居照明建议选择Ra≥90的灯具。尤其是在餐厅区域,高显色指数的光源能让食物色彩更鲜亮(如Ra95的灯光下,牛排的色泽会更接近自然状态),而低显色指数(Ra<80)可能导致色彩失真,影响用餐体验。

此外,灯具的“防眩参数”不容忽视。嵌入式射灯需选择深藏防眩款(防眩深度≥35mm),配合蜂窝网设计可将眩光值(UGR)控制在19以下,避免直视灯具时产生刺眼感。对于有老人和小孩的家庭,建议优先选择带防触电保护(IP20以上)的灯具,降低安全隐患。

三、全屋分区配置:不同空间的“照明公式”

(1)客厅:构建“3+1”弹性照明系统

客厅作为多功能空间,需兼顾待客、观影、休闲等场景,建议采用“3+1”配置方案:3组基础照明(射灯/筒灯)+1组动态调节光源(磁吸轨道灯/智能灯带)。

天花布局:按“井字形”均匀排布射灯,灯具间距1.52米,距墙0.81米,确保沙发区、茶几区的照度均匀;

电视背景墙:两侧安装可调角度壁灯,光束角45°斜射墙面形成“洗墙效果”,避免电视屏幕反光;

智能联动:通过调光模块实现“观影模式”一键切换——基础照明关闭,仅保留背景墙灯带(亮度≤30%),色温切换至2700K,营造影院级沉浸感。

(2)卧室:拒绝“一盏吸顶灯照到底”

卧室照明需实现“睡前阅读起夜休憩”的场景切换,科学配置应包含:

床头阅读区:安装可调节角度的壁灯,光束角24°,照度300lux,灯头距床面高度1.51.7米,避免光线直射眼睛;

地面引导光:床底安装感应式灯带(色温3000K,亮度15lux),起夜时自动点亮,既避免强光刺激睡意,又能照亮地面路径;

天花漫反射:通过四周暗藏灯带实现“无主灯”的柔和基础照明,照度控制在100lux左右,搭配调光开关可调节亮度至20%(约20lux)作为夜灯使用。

(3)厨房:“三层立体照明”消除视觉死角

厨房的照明难点在于操作台、水槽、灶台的局部强光需求,同时需避免蒸汽、油污对灯具的影响:

台面照明:橱柜下安装防水LED灯带(IP65防护等级),色温5000K,显色指数Ra95,确保食材颜色准确识别;

天花基础照明:选择防油污筒灯(表面易清洁材质),光束角60°实现大范围覆盖,照度300lux;

吊柜底部补光:在吊柜底部前缘安装射灯,光束角36°斜射灶台区域,避免烹饪时人体遮挡光线形成阴影。

四、避坑指南:无主灯设计的“反常识”细节

1.“多灯≠亮堂”:过量安装射灯可能导致“光污染”,例如10㎡的卧室安装6个以上射灯,易产生眩光叠加,建议基础照明的灯具数量=空间面积(㎡)×0.71.0;

2.预留调光回路:每个空间至少设置2路照明回路(基础照明+重点照明),便于后期通过智能开关实现场景切换,避免“一灯一控”的呆板模式;

3.层高适配原则:层高<2.7米的空间慎用深杯射灯,建议选择薄款筒灯或磁吸轨道灯,避免天花显得压抑;层高>3.5米时,可通过增加光束角(如60°)或提高灯具功率(12W15W)确保地面照度。

无主灯设计的本质,是通过“见光不见灯”的光学艺术,让光线成为空间的隐形设计师。在配置时需兼顾参数精准度与场景体验感,避免陷入“唯参数论”的误区。未来,随着智能传感器的普及,全屋照明将实现“人来灯亮、人走灯灭、光线随活动状态自动调节”的无感交互,而科学的基础光源配置,正是实现这一目标的前提。