在家庭装修或日常用品选购中,陶瓷制品凭借其美观耐用的特性成为许多人的首选。然而,面对市场上琳琅满目的陶瓷产品,不少消费者因缺乏专业知识陷入选购误区,不仅多花了冤枉钱,还可能买到质量不佳的产品。本文将深入剖析陶瓷选购中最容易踩坑的3个误区,并提供实用的避坑指南,帮助你选到性价比高的优质陶瓷制品。

误区一:盲目追求“高价即优质”,忽视基础性能匹配

许多消费者在选购陶瓷时存在一个固有认知:价格越高的产品质量越好。实际上,陶瓷的价格受品牌溢价、设计工艺、营销成本等多种因素影响,高价产品未必适合所有使用场景。例如,部分进口品牌的陶瓷餐具因关税和品牌定位,价格是国产同类产品的35倍,但核心的瓷质密度、釉面光洁度等关键指标差异并不大。

避坑指南:

1.明确使用场景:厨房地砖需重点关注防滑性(防滑系数≥0.6)和耐磨性(莫氏硬度≥6级),而墙面装饰砖则更侧重吸水率(≤10%)和美观度;餐具应优先选择釉下彩工艺(铅镉溶出量符合GB4806.42016标准),而非盲目追求进口品牌。

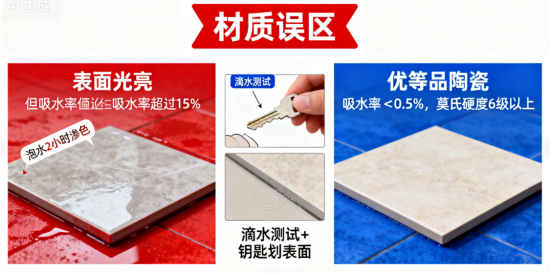

2.关键指标检测:选购时可通过简单实验判断质量:瓷砖可倒置后在背面倒水,观察吸水速度(优质瓷砖吸水缓慢且均匀);餐具可用指甲轻划釉面,无划痕且声音清脆者为佳。

3.性价比对比:同一品类产品可对比35个品牌,重点查看检测报告中的“断裂模数”(瓷砖≥35MPa)、“热稳定性”(餐具经180℃骤冷无裂纹)等硬性指标,而非仅看价格标签。

误区二:过度迷信“网红概念”,被营销话术误导

近年来,陶瓷市场涌现出“负离子瓷砖”“抗菌陶瓷”“量子釉面”等新兴概念,部分商家借此炒作噱头,抬高产品价格。事实上,这类概念多数缺乏权威认证:例如“负离子瓷砖”宣称能净化空气,但中国建筑卫生陶瓷协会明确指出,其负离子释放量需达到≥500个/cm³才具实际效果,而多数产品实测值仅为100200个/cm³,远低于宣传标准。

避坑指南:

1.核查认证资质:宣称功能性的产品需具备国家级检测机构报告(如CMA、CNAS认证),例如抗菌陶瓷应提供《抗菌性能检测报告》(抗菌率≥99%且持续效果≥24小时),而非仅凭宣传海报。

2.警惕模糊表述:避免选择标注“独特配方”“专利技术”却不公开具体参数的产品,可要求商家出示原材料成分表(如瓷砖的“坯体配方”中铝含量≥20%更耐用)。

3.回归实用本质:对于普通家庭而言,基础功能达标即可满足需求。例如卫生间瓷砖选择“通体砖”(吸水率≤0.5%)比“通体大理石瓷砖”(价格高30%但性能相近)更划算。

误区三:忽略“隐性成本”,安装环节损耗超预期

陶瓷产品的最终成本不仅包含购买价,还涉及运输损耗、铺贴辅料、人工费用等隐性支出。部分消费者因贪图低价选择小品牌产品,结果因尺寸偏差(±0.3mm以上)、边角不规整导致铺贴时切割损耗率高达15%(正常损耗率应为3%5%),反而增加了总成本。

避坑指南:

1.计算综合成本:以100㎡客厅地砖为例,若选择单价80元/㎡的普通瓷砖,损耗率5%,总成本约8400元;而单价60元/㎡但损耗率15%的低价瓷砖,总成本约7800元+额外切割费600元=8400元,实际性价比更低。

2.辅料与工艺匹配:瓷砖铺贴需搭配对应辅料:玻化砖应使用瓷砖胶(C1等级以上)而非传统水泥(易空鼓),仿古砖需预留23mm伸缩缝(避免热胀冷缩开裂),这些细节若被忽略,后期维修成本可能超过产品本身。

3.选择标准化产品:优先选购尺寸偏差≤±0.2mm、直角度≥90°的瓷砖(可用直角尺现场测量),这类产品铺贴时无需大量切割,能降低10%15%的人工和材料损耗。

实用选购清单(附行业内幕提示)

1.瓷砖选购口诀:“一看二测三对比”——看平整度(边缘无翘曲)、测吸水率(24小时增重≤1%)、对比品牌售后(是否提供“免费补货一次”服务)。

2.餐具避坑重点:慎选“金镶边”餐具(金层易脱落且可能含重金属),优先选择“无铅釉”标识的产品,新餐具使用前用白醋浸泡24小时可进一步降低风险。

3.行业内幕提醒:部分商家会将“一级品”冒充“优等品”销售(价差可达40%),可查看包装上的等级标注(优等品代号为“A”,一级品为“B”),或要求商家承诺“不符等级无条件退货”。

陶瓷选购的核心是“理性匹配需求”:既不盲目追求高价,也不被概念营销迷惑,而是通过明确指标、检测质量、核算成本三步法,选出真正适合自己的产品。记住,优质陶瓷的价值在于长期使用中的稳定性和安全性,而非短期的价格或噱头。掌握这些避坑技巧,让每一分钱都花在实处,避免为“认知盲区”买单。